こんにちは!

imok株式会社

柔道整復師の池田です。

今回の内容は、泌尿器系に含まれる膀胱(ぼうこう)についてです。

膀胱とは

膀胱とは、作られた尿を貯めておくタンクのような器官になりますす。

そのため、非常に伸縮性に富んでいるのが特徴です。

膀胱に貯められる尿の量は、個人差がありますが平均して500mlと言われています。

中には、1000mlほど貯められる強者もいらっしゃるようですが、貯め過ぎると、膀胱の壁は薄くなり、ちょっとした衝撃で破裂してしまうようです・・・

よって、こまめにお花を摘みにいくことをオススメします(笑)

排尿

尿の元となる物を原尿(げんにょう)と言いますが、原尿は1日に180リットルが作られます。

しかし、そのうちの178,5リットルは体内に再吸収されます。

再吸収されず、濾過された1,5リットルの尿が膀胱に送られて、一定量を越えると排尿される仕組みとなっています。

この時、尿道を通って排尿がされるわけですが、勝手に尿が出ないように筋肉の力で尿を止めてくれています。

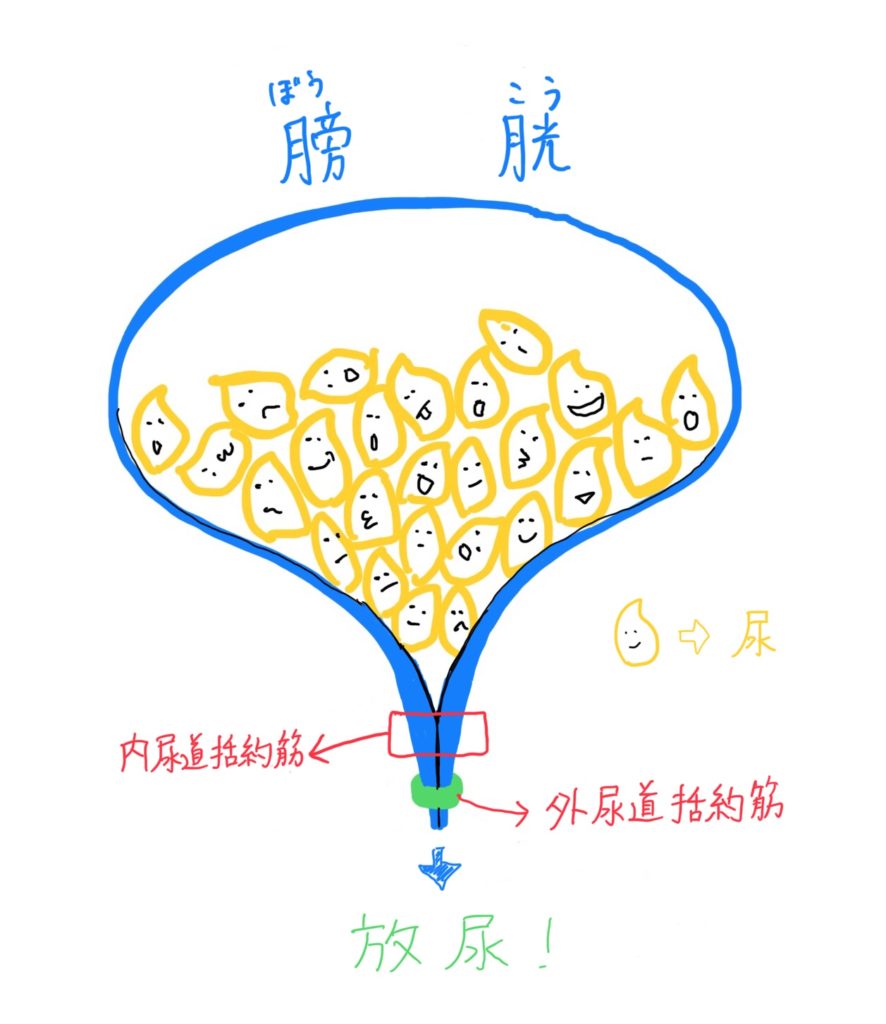

それら筋肉が、

・内尿道括約筋(ないにょうどうかつやくきん)

・外尿道括約筋(がいにょうどうかつやくきん)

になります。

膀胱内が尿でパンパンになってくると、膀胱の壁に存在するセンサーが働き、尿意を感じるようにできています。

しかし、外に出るには2つの扉を通過しなくては出られません。

1つ目の扉が、内尿道括約筋という扉です。

この扉の特徴は、交感神経が優位な時には固く扉を閉ざすという事。

なので、緊張状態ではうまく開いてくれません。

2つ目の扉は、外尿道括約筋という扉です。

この扉の特徴は、陰部神経(いんぶしんけい)という神経の支配を受けているので、仙髄(せんずい)にある排尿中枢によって、陰部神経の働きを抑制してもらわないといけません。

2つの扉はこんなイメージです。

仙髄にある排尿中枢は、橋(きょう)の排尿中枢からの指令を受けて働くので、橋の排尿中枢が大事という事になります。

ややこしいですね(笑)

ちなみに、橋(きょう)とは脳幹の一部となりますので、脳みその一部分と思っておきましょう。

整理すると・・・

①膀胱に尿が溜まってくる

②膀胱の壁が圧迫を受けセンサー感知

③「膀胱がパンパンです!」という情報が、橋の排尿中枢に伝達

④橋の排尿中枢から、仙髄の排尿中枢に伝達

⑤外尿道括約筋を緩める(2つ目の扉解放)

⑥副交感神経の働きで、内尿道括約筋が緩む(1つ目の扉解放)

⑦放尿

その後、尿が尿道を流れる感覚などが排尿中枢に送られ、さらに膀胱収縮(第1の扉)と外尿道括約筋(第2の扉)の抑制を促すのです。

その他にも、排尿の調整は広い領域で行われていますが、随意的にコントロールが出来るというのも特徴です。

でなければ、膀胱のセンサーが働いた瞬間に、おしっこがダダ漏れですので・・・

まとめ

・膀胱は尿をストックする器官

・成人平均で500mlほど尿は貯められる

・橋にも仙髄にも、排尿中枢が存在する

・内尿道括約筋は緊張状態では開きづらい

・外尿道括約筋は膀胱のセンサーを感知した後、橋→仙髄に情報が伝達されて弛緩する

・尿は人によっては1000mlほど貯められるようだが、膀胱が破裂する恐れがあるので定期的にいくべし

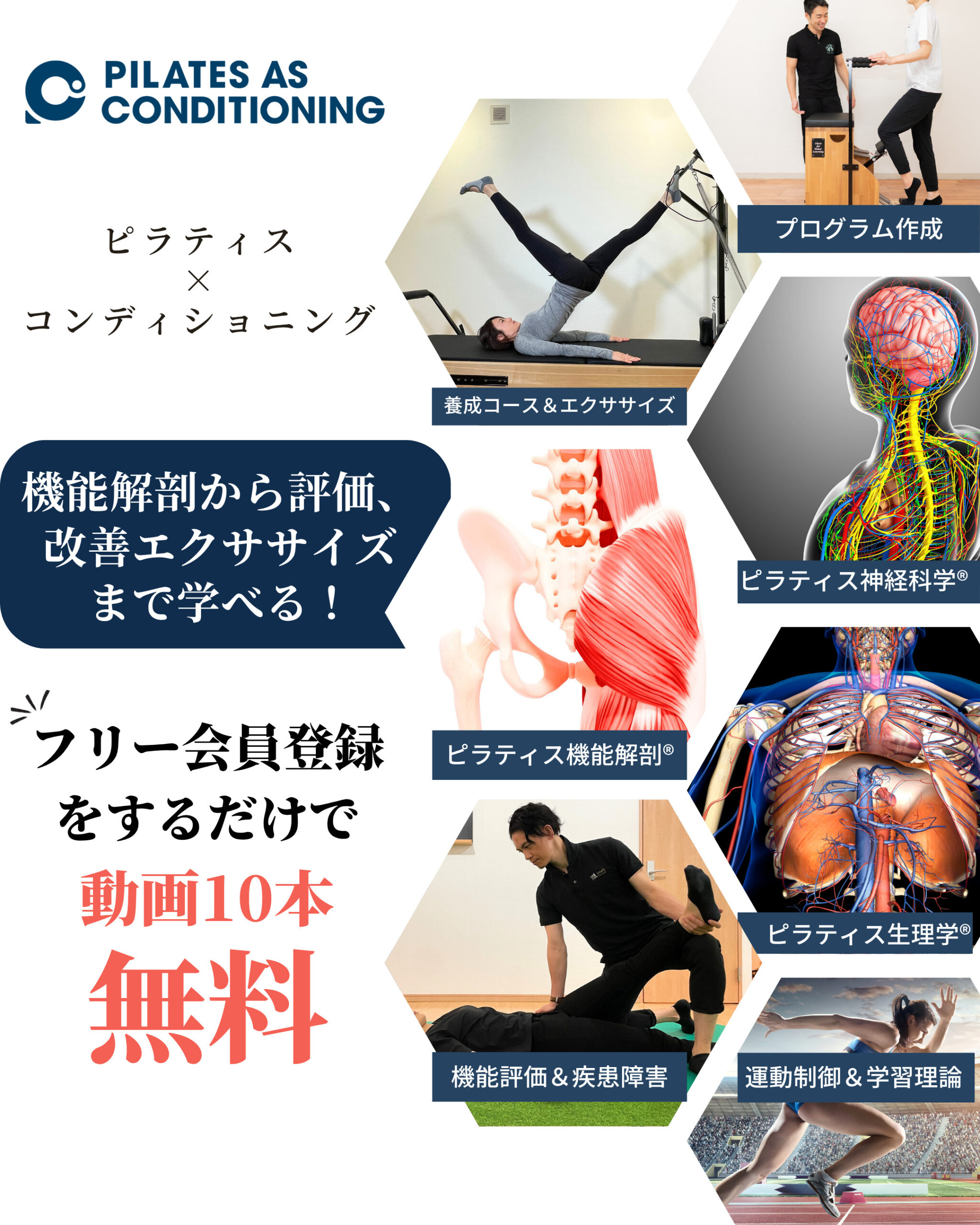

専門家向けのオンライン学習サイト

現在「Pilates as Conditioning Academy」という、ピラティスを活用して目の前のお客様をより良くする為の学習サービス&養成コースを運営しております。

こちらでは、ピラティスエクササイズをはじめ、機能解剖学や運動生理学、神経科学、バイオメカニクスなどをオンラインで学習することができます。

さらに詳しく学び、現場での指導に活用していきたいという方、ピラティスの資格取得をお考えの方は、「Pilates as Conditioning Academy」もぜひご覧ください。

フリー会員登録して頂いた方には、10本の無料動画をプレゼントしております!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。