こんにちは。

理学療法士の中北貴之です。

本日は外反母趾についてお話いたします。

外反母趾は足部疾患の中で最も発生頻度が高いと言われています。

先天的な要因によって10代で発症するケースもありますが、ここでは中年期に発症する外反母趾についてお話していきます。

外反母趾とは

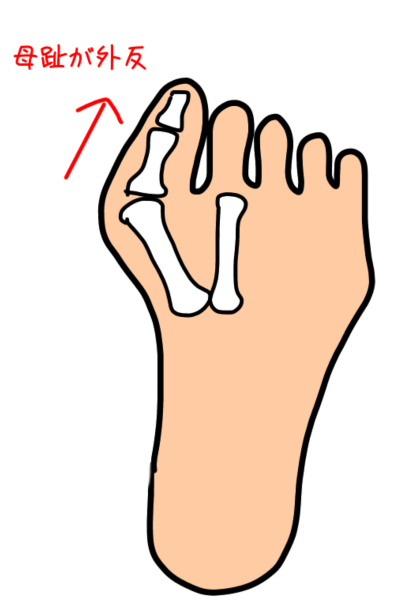

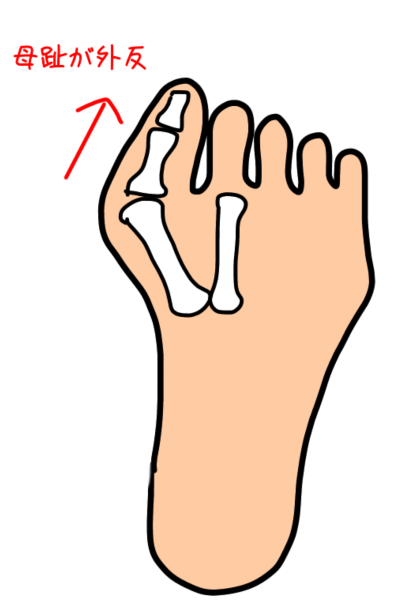

外反母趾とは、母趾中足趾節関節で母趾が外反(小趾側へ曲がる)した変形のことです。

第一中足骨頭内側の突出した部位が靴に当たって疼痛が生じたり、中足骨頭の足底部に疼痛が生じたりします。

男女比は10:1の割合で女性に多い疾患です。

外反母趾の診断基準

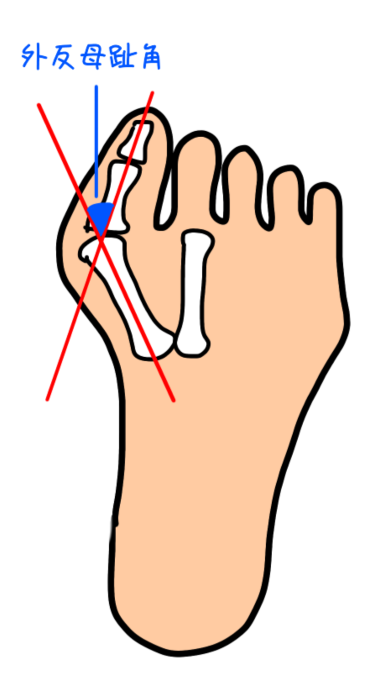

明確な診断基準はありませんが、外反母趾診療ガイドラインでは外反母趾角が20度以上を基準にしています。

外反母趾角(HV角:Hallux Valgus Angle)とは、第一中足骨と母趾基節骨の交わる角度のことで、外反母趾の程度を表しています。

前述の外反母趾ガイドラインでは、

・軽度:20~30度

・中度:30~40度

・重度:40度以上

と定めています。

外反母趾の原因

原因としては、性別、体質、遺伝、生活習慣などが挙げられますが、いくつか代表的なものを見ていきましょう。

①足尖部の形状が、過度のエジプト型

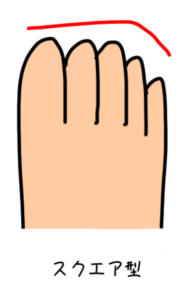

足尖部の形状は、趾の長さによって「エジプト型」「ギリシャ型」「スクエア型」に分かれます。

過度なエジプト型では、母趾が長いために外転方向に圧迫されやすく、外反母趾になりやすいと言われています。

②ハイヒール

よく言われるように、ハイヒールは外反母趾の発症率に関係しています。

ハイヒールを履くということは、前足部への荷重が増えることになります。

前足部に荷重しているということは、横アーチをつぶすストレスが掛かります。

長期にわたるストレスによって横アーチ機能が耐えられなくなれば、開張足になって外反母趾へと発展しやすくなります。

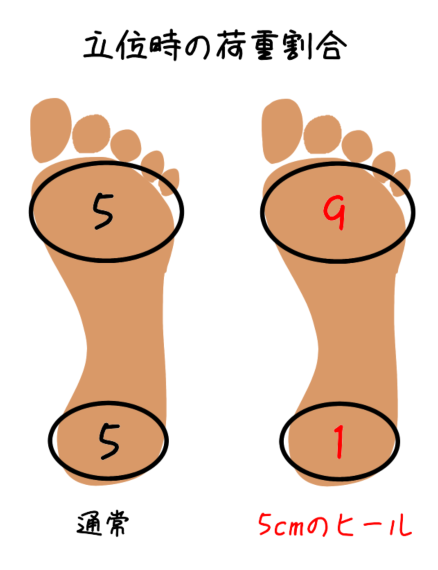

ヒール高と足底荷重の割合

正常な安静立位における荷重割合は、

「踵:母趾球+小趾球=5:5」

と言われています。

ところが、ヒール高が5cm上がった靴を履くと、

「踵:母趾球+小趾球=1:9」

の荷重割合になると言われています。

前足部への負担が増えることが数字からも分かりますね。

③足に合わない靴を履いている

サイズが小さくて足尖部が圧迫されたり、先端部が先細りしていて母趾が外反方向に圧迫されていれば外反母趾になりやすくなります。

反対に、サイズが大きすぎたり、サイズが合っていても靴紐をきちんと結んでいなかったりすると、歩行時に足部が前方に滑るため足趾にストレスが掛かります。

せっかく足に合わせた靴(紐靴)を買ったとしても、面倒だからと言って靴紐をきちんと結ばないと、台無しになってしまいますね。

今回は外反母趾についてお話してきました。

外反母趾は変形がある程度進行してしまうとエクササイズによる管理が難しくなりますので、予防がとても大切です。

特に後足部(踵骨・距骨)のアライメントが大切ですので、私は下肢のエクササイズをご案内する際に「Re-arch foot」というツールを使用しています。

このツールを足底に置いて、いつもの下肢エクササイズを行うことで、自然と足部アライメント改善につながるので、とてもおすすめです!

さらに身体に関する学びを深めたいという方は、『Pilates As Conditioning Academy』もご覧ください。

https://pilates-as-conditioning.com/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※参考文献

片寄正樹:足部・足関節理学療法マネジメント.メジカルビュー社.2018.

足関節・足部疾患の機能解剖学的病態把握と理学療法.理学療法31(2).2014.

足の障害と靴.理学療法37(7).2020.

外反母趾の治療最前線.Mothly Book Orthopaedics29(4).2016.

シューフィッター(プライマリー)養成講座テキスト